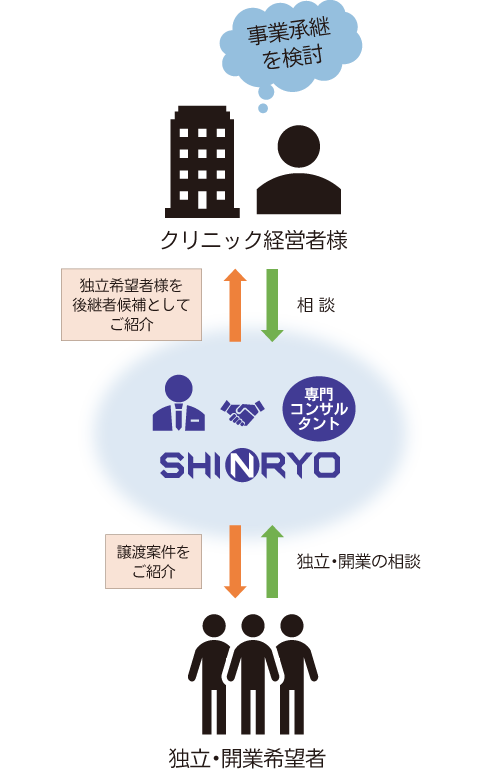

クリニックの事業承継について

事業承継というワードがよく注目されている昨今ですが、そもそも事業承継とはどういうものかについて事業承継専門コンサル会社出身の税理士が解説いたします。

まず事業承継とは出口戦略の一つです。そしてクリニックの出口戦略は、事業承継か解散しかありません。

事業承継を理解するためには、承継先と何を承継するのかを明確にしなければなりません。

1 承継先について

クリニックの事業承継の相手先は、次の3つに区分されます。

● 親族内承継

主に先生のご子息にクリニックを承継させることを指します。持ち分ありの医療法人の承継はDoctor’sライフVol.2で掲載、持ち分なしの医療法人の承継はDoctor’sライフ Vol.3で触れておりますので、ぜひご一読ください。(下記QRコードよりご覧いただけます)

● 親族外承継

主にクリニックで雇われている親族外の医師・歯科医師に承継させることを指します。

● M&A

主に第三者にクリニックを承継させることを指します。

クリニックの承継方法については、クリニックの運営形態(個人・持ち分ありの医療法人・持ち分なしの医療法人)やクリニックを承継する方(医師や歯科医師免許を持つ個人、持たない個人、医療法人、株式会社など)に応じて異なり、またその際に行える節税策についても異なってきます。

今回は事業承継全般の記事を掲載させていただくので、ここでは割愛させていただきますが、医療法人のM&Aも行っておりますので是非ご相談ください。

2 何を承継するのかについて

主にクリニックの経営資源は、人・モノ・金・情報で構成されており、事業承継はこのすべてを相手先に引き継ぐことを指します。

◆ ヒ ト

院長先生、管理職員、受付スタッフなどを指します。特にクリニック運営の場合は院長先生だからこそ来ている患者さんが圧倒的に多く、属人的な経営になりやすいです。そのため、事業承継をして院長先生が変わってしまったら患者さんが来なくなってしまったという事態もあり得ます。したがってクリニックの事業承継では院長先生の役職を担う方の選定が非常に重要になってきます。

◆ モ ノ

クリニックの場所、医療設備、備品などの資源を指します。この中でクリニックの事業承継で重要なのは場所です。

場所については、クリニックで不動産を購入されている場合は特段問題ございませんが、賃貸契約の場合は注意が必要です。医療法人の場合は院長先生が変わったとしても契約者は同じ医療法人なので賃貸契約を引き継げますが、個人クリニックの場合は院長先生が契約者なので院長先生が変わると賃貸契約を引き継げない可能性があります。

また医療法人の場合でも定期借家契約の場合は注意が必要です。定期借家契約だと契約満了時に原則退去しなければならないので、承継したとしてもその場所でクリニック運営ができなくなり、患者さんの足が遠のく可能性がしばしばあります。

最近の不動産の傾向では定期借家契約のテナントがほとんどですので、事業承継時にはこの対策が必要になってきます。

◆ カ ネ

カネとは、まさに現金・預貯金・金融などのお金のことを指します。もちろん現金や預貯金も重要ですが、金融についても考慮しなければなりません。

特に医療法人の事業承継でよく問題になるのが金融機関の経営者保証です。経営者保証とは、医療法人の運営がうまくいかなくなった場合には債務者である医療法人から金融機関は取り立てますが、このとき経営者保証があると連帯債務者である院長先生の個人財産まで取り立てられてしまいます。この経営者保証が厄介な点は事業承継をした場合に承継先が経営者保証をしなければならなくなるところです。

例えば病院が古くなってきたため金融機関からお金を借入、新しい病院を立て替えしたとします。その5年後に事業承継を行ったとすると、承継先は以前新しく建てた病院は先代の意思決定により行った選択(デザインなどに口を出せないケースが多い)にもかかわらず、その借入まで責任を持たなければならないという不満が出てしまい事業承継に支障が出ているケースが多数あります。

円滑な事業承継を実施できるようにするため現在金融庁の方で「経営者保証ガイドライン」というものがあり、なるべくこの経営者保証については外すように各金融機関に指導をしております。したがって経営者保証がある場合は、取引先金融機関に対し外す交渉を行っていくことが必要となります。

◆ 情 報

「情報」とは、クリニックの顧客情報や医療技術、ノウハウなどを指します。

事業承継をする際にクリニックの情報の中で特に重要なのが、カルテの引き継ぎです。これがないと承継前の患者さんが来たとしても診察は初診となってしまい、患者さんの引き継ぎができません。

個人情報保護法では、「合併その他の事由による事業の継承に伴って個人データが提供される場合」の例外規定が定められており、患者さんの同意がなくても引き継ぎが可能となっています。ただし利用目的の範囲外のカルテの利用は、患者さんの同意が必要になってきます。したがってカルテの引き継ぎですが、法令を遵守して進めないと個人情報保護法違反になるケースもありますので、慎重に進める必要があります。

なお、カルテの法定保存期間は5年ですが、損害賠償請求ができる期間は最大で医療行為の時から20年間となっておりますので、万が一訴訟になった際に備えて20年間分のカルテを引き継げるようにすることが望ましいです。紙面での管理は厳しいため電子カルテへの移行をすることは事業承継をする上で両者にとって必要なことと考えます。