M&Aで後悔しないための

「仲介会社の選び方」

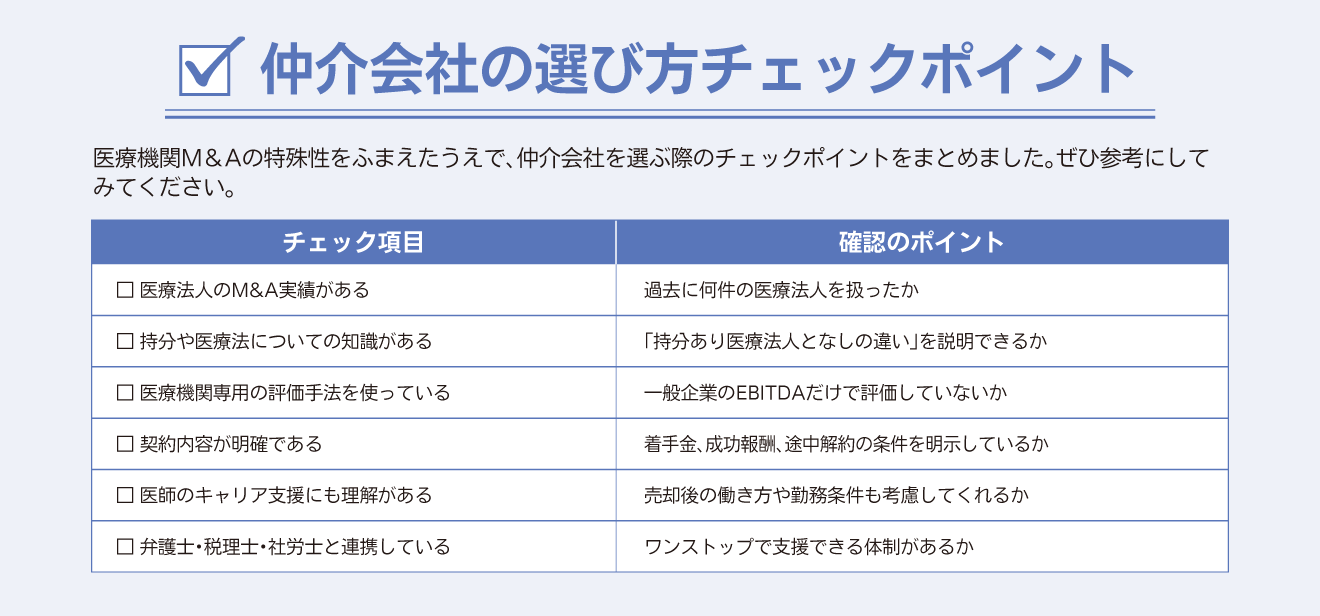

医療機関と一般企業のM&Aでは異なる点が数多くありますが、その違いを理解していない仲介会社を選んでしまうと、トラブルや不満につながる場合があります。仲介会社選びの注意点や見分け方について、医療機関M&Aの専門家が解説します。

医療機関のM&Aは企業M&Aとは違う

クリニックや診療所を親族が承継するのではなく、第三者に事業譲渡・売却をする場合(第三者承継)には、主に次のような方法があります。

①知人・同業者への譲渡

②金融機関や税理士等からの紹介

③医療系コンサルタントを通じた紹介

④医療法人グループや病院への売却

⑤M&A仲介会社を利用した第三者への売却

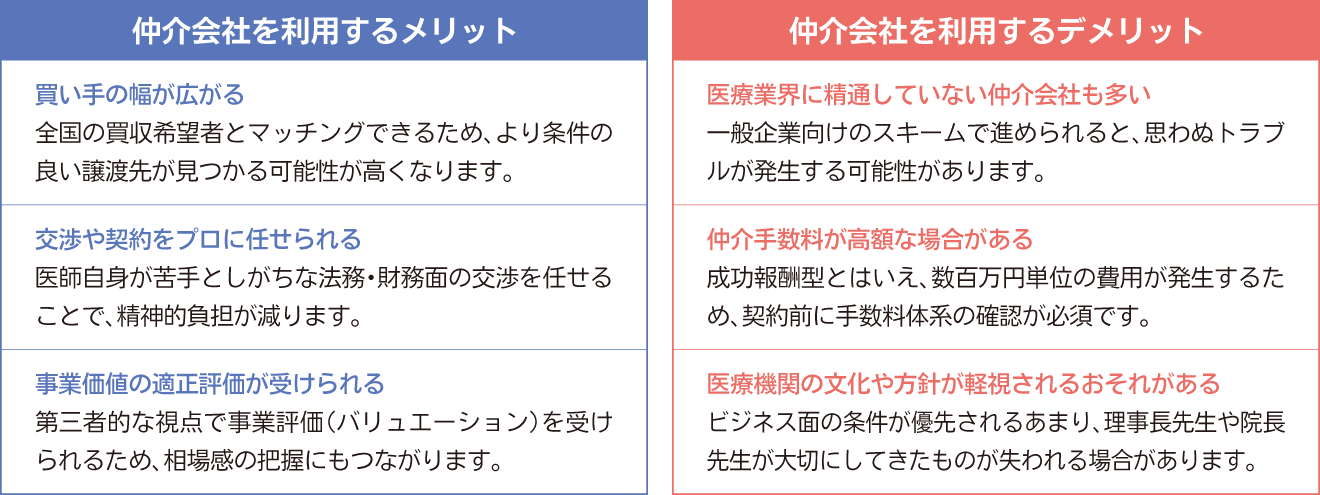

このうち、知人や地元の医療関係者との個別交渉で譲渡がまとまるケースもありますが、条件交渉や手続きの透明性に課題が残る場合があります。近年は、M&A仲介会社を介して広く買い手を探す方法が主流になりつつあります。

医療機関には一般企業とは異なる制度・運営・社会的背景があります。ところが、仲介会社の多くはこの違いを十分に理解していないため、売り手である院長先生・理事長先生が「こんなはずではなかった」と後悔するケースが後を絶ちません。特に「持分あり医療法人」の場合、専門知識なしにM&Aを推し進めるのは非常に危険です。

M&Aにおける医療機関の注意点「持分」とは?

「持分あり医療法人」とは、定款に出資持分に関する規定を設けている医療法人のことです。「持分」とは、厚生労働省によると「定款の定めるところにより、出資額に応じて払戻し又は残余財産の分配を受ける権利」と定義されています。持分あり医療法人は2007年以降新設できなくなったため、現在では既存法人に限られています。持分あり医療法人のM&Aにおいては、次のような点に注意が必要です。

① 出資持分は〝財産権〟であり売却・相続に税負担が発生する

持分あり医療法人の出資持分は、法的に「財産」と見なされるため、M&Aで譲渡すれば譲渡所得課税、相続すれば相続税の対象になります。特に盛況な医院の場合、想定以上の高額課税となり「手元にほとんど残らなかった」というケースも珍しくありません。

② 議決権=出資比率ではないことがある

多くの院長先生・理事長先生は「出資比率が過半数なら、自分が意思決定できる」と考えがちですが、医療法人の定款によっては「一人一票」や「理事会優先」のルールがあり、実際には経営のコントロール権を持てないこともあります。買収後の経営トラブルの温床になります。

③ 出資者全員の同意が必要な場合がある

定款や法人規則によっては、出資者の全員一致が譲渡の前提になることも。理事長一人の判断ではM&Aが成立せず、1人でも反対すれば交渉がストップします。事前に出資構成と定款の確認を怠ると、時間と労力が無駄になるリスクが高いです。

④ 定款変更が困難なため、制度的に柔軟な対応ができない

持分の放棄や持分なし法人への移行といった対策は、理事・社員総会の特別決議が必要な上、自治体や厚労省の許可を要する場合もあり、現実的には簡単に進められません。「後で変えればいい」という考えは通用しないのが医療法人です。

これらの問題は、医療法人特有の法律・制度・定款に対する深い理解がなければ見抜けないことばかりです。こうした持分あり医療法人の譲渡に関わるリスクを低減するためには、譲渡前に持分評価額を下げるなどの対応策を計画的に立てる必要があるため、医療機関専門のM&A仲介会社に早めに相談することが大切です。

「持分なし」でも仲介会社選びは重要

持分のない医療法人は、相続税リスクや出資者間の同意取得といった煩雑な問題が少ないため、一見するとM&Aが進めやすいように思われます。しかし、それでも医療機関特有の制度や運営上の制約は数多く残っています。たとえば、保険診療の継続、医療法に基づく変更手続き、職員や患者の引き継ぎといった点で、一般企業とは異なる配慮が必要です。持分あり、持分なしに関わらず、医療に関する制度理解と現場感覚のある仲介会社を選ぶことは、円滑な譲渡に不可欠な条件と言えるでしょう。