次の100年に向けて

銘酒『南郷』

酒蔵の特徴

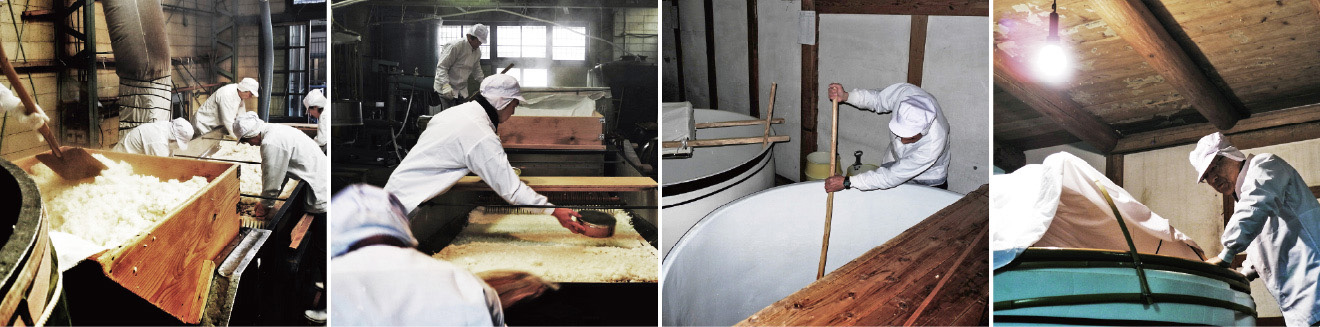

創業天保四年(西暦1833年)以来、名勝地 東北の那馬渓 矢祭山を擁する清流 久慈川の伏流水を用い、伝統的な酒造りの手法を今もなお受け継いでいます。

原点は地域に愛され続ける酒

豊かな水と厳選された原料米を使い、酒造りの基本である「麹つくり」に重点を置きながら、地元の皆様に日々飲んでいただける日本酒の提供をしています。

そして様々な料理に合う、旨みとキレを持った当酒蔵の日本酒は世界にも通用する味と信じています。

次の100年に向けて

銘酒『南郷』が生まれて190年になります。そのファンの一人としてこの長い歴史の中で追求されてきた旨口なのにキレがある『南郷』の味に惚れ込んでいます。旨口がなぜ魅力的かといえば、食べ物との相性がいいからです。専門的には同調と言われ、食べ物の旨味とシナジー効果を起こします。具体的には、『南郷』が食べ物の旨味を引き上げ、食べ物の旨味によって『南郷』もより美味しく味わえるのです。

旨みが強ければ強いほどいいかといえばそうではありません。旨味は飲み始めこそプラスに作用するのですが、飲み進めると旨味がクドさに感じて来てしまい、飲み飽き、飲み疲れを引き起こすことになります。いつまでも飽きることなく楽しめる味のキーワードがキレです。キレとは飲み後の余韻がほどよく消え去る感じといえばいいでしょうか。消えて無くなってしまうので、またあの美味しいお酒をもう一口含みたいと思わせてくれます。一般的には旨口とキレは両立しにくい関係にありますが、『南郷』の場合、どちらも程よく両立しています。そこが南郷の軸足、真骨頂といえる魅力だと思っています。

近年は甘いフルーツのような香りが高く、味(旨味)はむしろ乗っていない透明感のある甘めのお酒が好まれています。造るのには高い技術も要求される完成度のとても高いお酒です。ただ、果たして食べ物との相性がいいかといえば、相性のいい(シナジーを起こすような)食べ物を探すのが難しいくらいです。弊社は、日本酒単体で楽しむより、食べ物と一緒に食事に花を添える存在としての日本酒、食中酒としての立ち位置にある日本酒を軸足に提供していきたいと思っています。

伝統を守るだけでなく、いつも新しいチャレンジをする気概を持ちながら、現在までの知見と技術をもって革新あるお酒造りをしていきたいと思っています。その意味では、江戸時代から使っている現行の蔵ですと、1タンクで一升瓶1,500本から2,000本くらいのお酒ができてしまい、その量で失敗するわけにはいきませんので、本当の意味でのアグレッシブな挑戦ができないという課題がありました。そこで思い切って、新しく小仕込みができる蔵を造ることにしました。今年完成したその新蔵では、従来の蔵のタンクの1/3から1/10程度の規模で作れますので、これからは今まで以上に、挑戦的なお酒造りをしていきたいと思っています。たとえば、とても酸っぱいお酒と、とても甘いお酒、少し苦いお酒などをつくって、それらを調合・アッサンブラージュすれば、今までにない味わいのお酒ができるのでは、と考えています。また、1タンク一升瓶換算で、100本から200本くらいの仕込みもできますので、1タンクをお客様の要望に合わせたオーダーメイドで醸すようなお酒造りも、やってみたいと考えています。

新蔵にはショップとともに試飲所兼酒蔵カフェも作りました。お酒自体の味を楽しんでいただくだけでなく、お酒と食べ物とのマリアージュを実感してもらい、食中酒としての日本酒が、いかに素晴らしいかに多くの人が気づいてくれるような場所になればと思っています。

矢祭町は、電車でも車でも少し行きづらい場所にありますが、それゆえに「日本の原風景」のようなものも残っています。皆様にも、ぜひ小旅行も兼ねて遊びに来ていただけたらうれしく思います。